| |

Die äußere Körperoberfläche wird von der

Haut bedeckt.

Die Haut übernimmt viele Aufgaben:

- Temperaturregulierung,

- im Wasserhaushalt,

- in der Reizaufnahme

- und Reizbeantwortung

- sowie in der Abwehr.

Bekannte Reaktionen sind:

- die Rötungen bei bestimmten Krankheiten,

- die Blaufärbung bei Herzkrankheiten

- oder die Verfärbung bei hormonellen Störungen.

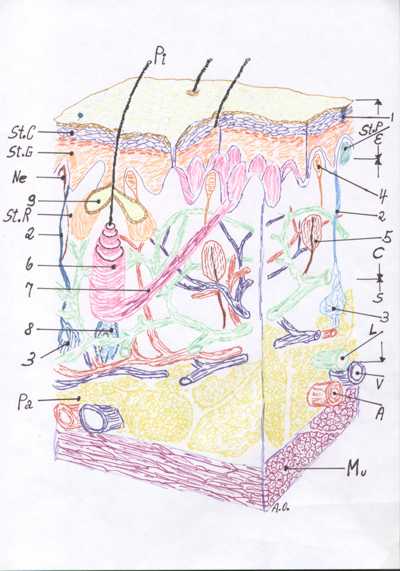

Allgemein besteht die Haut (Cutis) aus:

-

der Oberhaut (Epidermis),

einem mehrschichtigen verhornten Plattenepithel,

- und der Lederhaut (Dermis, Corium)

mit einem engen Geflecht

von Fasern, die fest mit der Oberhaut verwebt

und verzahnt sind.

- Darunter schließt sich die Unterhaut

(Tela subcutanea) an.

|

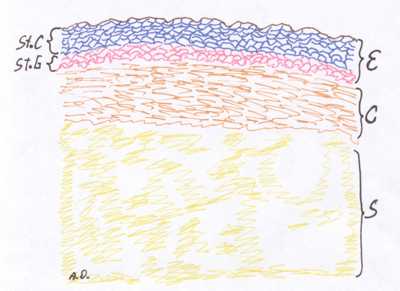

| E. |

Epidermis

Oberhaut |

|

C. |

Dermis/Corium

Lederhaut |

| S. |

Tela subcutanea

Unterhaut |

|

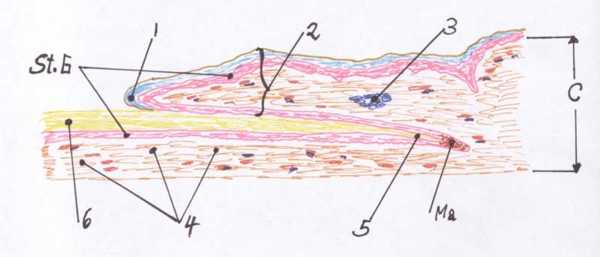

St.C |

Stratum corneum

verhornte Schicht |

| St.P |

Str. papillare

Papillarkörper |

|

St.R |

Str. reticulare

Geflechtschicht |

| St.G |

Str. germinativum

Regenerationsschicht |

|

Pa. |

Panniculus adiposus

Fettgewebsläppchen |

| A. |

Arterie

|

|

V. |

Vene

|

| L. |

Lymphgefäß

|

|

Mu. |

Muskulatur

|

| Ne. |

freie Nervenende

|

|

Pi. |

Pili

Haare |

| 1.2. |

Gang der Schweißdrüse

|

|

3. |

Schweißdrüse |

| 4. |

Meißner-Tastkörperchen

|

|

5. |

Vater-Pacini-Lamelle

|

| 6. |

Haarschaft

|

|

7. |

M. arrector pili

Haarmuskel |

| 8. |

Haarzwiebel

|

|

9. |

Talgdrüse

|

Andere Autoren bzw.

Universitätsprofessoren teilen die Haut

(Integumentum commune) in:

- Kutis Haut im engeren Sinne

- Epidermis

- Stratum corneum

- Stratum lucidum

- Stratum granulosum

- Stratum germinativum

- Dermis

- Stratum papillare

- Stratum reticulare

- Tela subcutanea Subkutis, Unterhaut

- Hautanhangsgebilde Haare, Nägel, Drüsen

Diese Unterschiede sind "historisch" bedingt. Am Anfang

der Mikroskopie haben zahlreiche Wissentschaftler u.a. die menschliche Haut

untersucht, wobei verschiedene Körperteile genommen wurden. Da einige Schichten

der Haut im verschiedenen Sektoren mehr oder weniger ausgeprägt sind, bzw.

gar nicht vorhanden sind, hat man die Schichten anders bezeichnet und unterteilt.

Auch Übersetzungen und Rückübersetzungen haben zu den

unterschiedlichen Bezeichnungen geführt.

Das stacheliche Aussehen der Zellen der Stachelzellschicht

(Stratum spinosum) ist durch die notwendige

"Vorarbeit" für die Mikroskopie bedingt. Die Zellen verlieren

Wasser und schrumpfen, wobei die Zellwände durch die Desmosomen

verbunden bleiben. Diese Desmosomen sehen unter dem Lichtmikroskop wie

Stacheln aus, daher die Bezeichnung.

|

| E. |

Epidermis

Oberhaut |

| C. |

Corium

Lederhaut |

| S. |

Subcutis

Unterhaut |

| St.C |

Stratum corneum

|

| St.G |

Stratum germinativum

|

|

OBERHAUT

Bei der Betrachtung der Oberhaut fällt ein Grobrelief mit Faltenbildungen

auf, die sich über den Gelenken konzentrieren.

Zum Feinrelief gehören die Felderhaut und die Leistenhaut.

Die zarte Unterteilung in rhombische Felder durch flache

rillenförmige Furchen wird als Felderhaut bezeichnet.

In den Furchen finden sich die Haare, während die Erhebungen der Felder

die Schweißdrüsen enthalten.

Die Leistenhaut gibt es nur an den Handtellern und

Fußsohlen, wo die Leisten und Furchen starr und sogar genetisch

festgeschrieben sind. Fingerabdruck

Die Leistenhaut hat weder Haare noch Talg- oder Duftdrüsen, dafür jedoch

viele Schweißdrüsen.

Das mehrschichtige verhornte Plattenepithel (Oberhaut) ist meist 0,04 bis 0,5 mm

dick und nur an der Hohlhand und der Fußsohle bis zu 1,5 mm stark.

Von Schwielen spricht man bei eine Epidermis (Oberhaut)

über 2 mm Dicke.

Die Dicke der Haut variiert von 1 mm bis 4 mm.

|

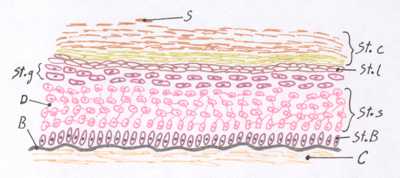

Auf die Lederhaut (Corium=C) liegt die Basalmembran

(B) und darüber eine Reihe sich teilende Zellen der Basalschicht

(Stratum basale=St.B).

Die Zellen der anderen Schicht des Stratum germinativum, die 4-6 reihige

Stachelzellschicht (Stratum spinosum=St.s) sind durch Zellausläfer,

die Desmosomen (D) miteinander verbunden, dadurch ihr

stacheliges Aussehen. Die Desmosomen werden noch durch Filamente, die

Tonofibrillen verstärkt

Die Zellen der Körnerschicht (Stratum granulosum=St.g) sind

mit Keratin-Filamente gefüllt und verlieren hier den Zellkern. Hier sind noch

1-5 Reihen Zellen erkennbar.

In dicker Epidermis ist darüber ein

Stratum lucidum (St.l) von sehr flachen Zellen die keinen Kern mehr haben.

Das oberflächliche Stratum corneum (St.c) besteht aus

sehr dünen aber sehr langen Zellen, die fast nur mit Keratin gefüllt sind.

An der Bauchhaut sind ca. 20 Schichten, am Arm um die 45 und hunderte an den

Handflächen und Fußsohle.

Es dauert bis 14 Tage bis eine Zelle der Hornschicht als Hautschuppe

(S) abgestoßen wird.

|

Die in den Schichten des verhornten Plattenepithels vorkommenden

Pigmentzellen (Melanozyten) sind für die Hautfarbe verantwortlich.

Die Melaninbildung kann durch Sonnenstrahlen verstärkt werden

(Sonnenbräune).

Vitamin-A-Mangel führt zu vermehrter Verhornung (Hyperkeratose).

LEDERHAUT

Erst durch die Lederhaut (Dermis) erreicht die Haut ihre Festigkeit und ihre

Verformbarkeit.

Gegerbte Dermis von Tieren nennt man Leder.

Die oberen Anteile reichen zapfenartig in die Oberhaut, so daß eine

Papillarschicht (Papillarkörper, Stratum papillare) entsteht.

| |

Die Anordnung der Zapfen der Papillarschicht der Lederhaut die bis in die

Oberhaut gehen sind verantwortlich für die oberflächliche Struktur der

Haut und diese genetisch bedingte Form bildet die Fingerabdruck-Linien.

In der Papillarschicht liegen neben den Kollagenfasern die Schlingen der Blut-

und Lymphkapillaren sowie die Nerven aufzweigungen und spezielle Sinnesorgane

(Tastkörperchen). Die Immunabwehr der Haut erfolgt hauptsächlich in

dieser Schicht.

Die Langerhans-Zellen der Epidermis dienen der

Antigenerkennung und sind ein wichtiger Bestandteil des Immunsystems.

|

Die Geflechtsschicht (Stratum reticulare) darunter sorgt

für die Elastizität der Haut.

Ein Einstich macht wegen der geordneten Faserrichtung kein Loch, sondern einen Spalt.

An Spritzen denken.

Diese Spaltlinien verlaufen in Richtung der geringsten Dehnbarkeit, was gerade

für kosmetische Eingriffe wichtig ist.

UNTERHAUT

Die Unterhaut (Subcutis) ist mit gekammertem Binde- und Fettgewebe ausgefüllt

und stellt die Verbindung zur oberflächlichen Körperfaszie her.

Dabei gibt es straffe Verankerungen (Fußsohle) und lockere Verflechtungen

(Augenlider) sowie unterschiedliche Fettgewebsablagerungen.

Verletzungen der Haut verursachen Ansammlungen von

- Blut (Hämatome), die

sich als blaue Flecke äußern und

- Zwischenraumflüßigkeit (Ödem), Blasen

in der Dermis und Subcutis, weil diese Schichten locker sind.

Der Panniculus adiposus der Subcutis wird von Fettzellen

gebildet und es handelt sich um:

- Baufett, vor allem in der Fußsohle

und

- Depotfett, Hüften, Gesäß und

Brüste bei Frauen und Bauchhaut beim Mann.

Vor allem beim Depotfett ist der Umfang vom Ernährungszustand abhängig.

SENSOREN - NERVEN - HAARE - DRÜSEN

Die Nervenendkörperchen der Haut sind nach ihren Beschreibern benannt.

- Die Merkel-Tast-scheiben

liegen im Epithel oder an der Haarwurzel.

Drucksensoren die sich langsam anpassen.

- Die Meißner-Tastkörperchen

befinden sich in der Lederhaut der Fingerbeere.

Berührungssensoren, z.Bs. zum lesen der Blindenschrift.

- Die Vater-Pacini-Lamellenkörperchen

tief in der Dermis.

Reagieren auf Druck und Vibration.

Auch freie Nervenendigungen registrieren Tast-, Schmerz- und Temperaturreize.

Die Haare dienen meist der Tastempfindung und als Wärmeschutz.

Man verliert täglich etwa 50 Haare.

|

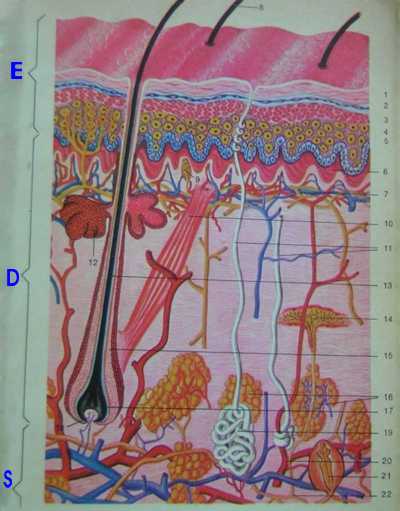

| 1. |

Str. corneum |

|

2. |

Str. lucidum |

| 3. |

Str. granulosum |

|

4. |

Str. Malpighi |

| 5. |

Str. basale |

|

6. |

Papillen |

| 7. |

Subpapiläre Gefäße |

|

8. |

Haarschaft |

| 9. |

Meißner-Tastkörper |

|

10. |

Haarmuskel |

| 11. |

Schweispore |

|

12. |

Talgdrüse |

| 13. |

Haarwurzel |

|

14. |

Corp. Ruffini |

| 15. |

fol piloso |

|

16. |

Fettzelle |

| 17. |

Haarzwiebel |

|

18. |

Haarpapille |

| 19. |

Schweißdrüse |

|

20. |

Subdermische Gefäße |

| 21. |

Corp. Pacini |

|

22. |

Nerven

|

| E |

Epidermis |

|

D |

Dermis-Corium

|

Die Hautdrüsen treten als:

- Schweißdrüsen,

- Duftdrüsen oder

- Talgdrüsen auf.

NÄGEL

Die Nägel (Ungues) sind besondere Hornbildungen der Oberhaut.

|

| C. |

Corium

Lederhaut |

|

St.G |

Stratum germinativum

Keimschicht der Epidermis |

| 1. |

Eponychium

|

|

2. |

Nagelwall

|

| 3. |

Schweißdrüse

|

|

4. |

Nagelbett

|

| 5. |

Nagelwurzel

|

|

Ma. |

Matrix

|

Besonderheiten-Krankheiten-Anomalien

Wasserhaushalt

Die Dicke des Stratum corneum hat keinen Einfluß auf die

Permeabilität der Epidermis. Die höchste Wasserdurchlässigkeit

haben die stark verhornte Epidermis der Fußsohle und der Handfläche.

Allerdings hat die Lipidzusammensetzung und die Menge an

Fetthaltige Substanzen in der Haut einen grossen Einfluß auf die

Diffusionsrate. Fetthaltige Cremen und Salben sind nicht

immer für Diabetiker geeignet.

|

|

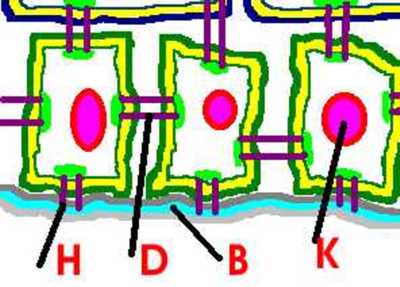

Zwischen Dermis und Epidermis befindet sich eine 3-schichtige

Basalmembran (B). Jede Zelle der Basalschicht der Epidermis ist durch

Verankerungen (Hemidesmosomen=H) an die mittlere Schicht der Basalmembran

gebunden.

Die Basalzellen verbinden sich miteinander und mit den Zellen der darüber

liegenden Stachelzellenschicht durch doppelte Verankerungen die Desmosomen

(D) genannt werden. Die Hemidesmosomen sind halbe

Desmosomen.

|

|

Die Keratinschuppen des Stratum corneum werden durch Moleküle, die wie

eine Art Klebstoff wirken zusammenzementiert. Diese Substanz ist Wasserabweisend.

Bei längerer Wässerung (Warm baden) allerdings, nimmt das

Keratin Wasser auf und schwillt an. Dieses Phänomen ist besonders gut an

der Leistenhaut von Händen und Füßen zu beobachten.

|

Verhornung

Jeden Tag werden 2-3 Hornschichten abgestoßen und durch darunterliegenden

Lagen ersetzt.

Unter normalen Bedingungen wird die Epidermis alle 30 Tage ersetzt.

Die Zellen von Stratum basale und auch die vom Stratum spinosum teilen sich

(Mitose) und so kommt es zu einer Vermehrung der Zellen. Auf diesem Grund werden

diese zwei Schichten Stratum germinativum benannt.

Aus einer Zelle enstehen durch normale Zellteilung (Mitose) zwei Töchter-Zellen,

die genau wie die ursprungliche Mutterzelle sind.

Ab etwa der vierten Zellteilung allerdings, fangen die Tochterzellen an, anders

als die Mutterzelle zu sein: die neugebildeten Zellen reifen,

:die Zellen differenzieren.

Diese beiden Prozessen der Proliferation und Reifung unterliegen

zahlreichen Einflüssen, wie tageszeitliche und saisonale Rhytmen.

Vitamin-A-Mangel, z.Bs. verursacht eine vermehrte Hornbildung.

|